站在历史节点:“离开大城市也无所谓”

1968年,南京白事一条龙4000253450这是一个不平凡的数字。这一年,整个世界的青年们正沉浮于时代的浪潮中。上海也不例外,火车站见证了无数青年们的赶往祖国边疆的背影和离愁别绪。和这些知青们有所不同的是,一批青年被分配进上海无线电二十五厂,这其中便有初中毕业的顾颐灏。在他进厂前,上海无线电二十五厂就已前往安徽选址筹建后方厂(即向东器材厂,代号“8371”),这些刚踏上工作岗位的小青年们便也模模糊糊地了解到了支内任务。直到几次动员会召开后,他们才对支内任务有了进一步的了解。

动员会算不上隆重,对于还未组建家庭的青年而言,这场动员甚至有些朴素,厂领导并没有给出任何工资上的承诺,只是明确了支内不会迁户口。但对于已婚的职工,参与支内不仅可以解决配偶的工作问题,建在安徽的员工宿舍还能解决住房难的问题。当时的青年们并不全是激情澎湃的,也难说有太多的进步思想或是利益需求,也许更多人的心态是单纯的——他们觉得到乡村、到后方也是工作需要。更何况,相比起前往艰苦边疆插队落户的知青,后方小三线的条件可谓是非常不错。支内职工们大多平平淡淡地离开上海,没有什么怨言。

参与支内任务要求“好人好马好刀枪”,具有一定的政审要求。小三线的政审和大三线之间有一些区别,前往后方的不仅有“出身较好”的“红五类”,也有部分家中存在成分问题的职工,第一批支内职工的政审是较为严格的,随后逐渐放松。顾颐灏放弃了留在上海的机会,主动要求前往后方小三线。为了让毛主席“能睡着觉”,他们到小三线去,离开大城市也无所谓。为了被选中,他还请自己的母亲到当时的包建厂做报告,表态坚决支持自己的孩子前往安徽。1970年,他如愿以偿成为了后方小三线的支内职工。

1967年上海无线电二十五厂《战地黄花》编辑部所印歌曲选

党员大会

小三线的人员组成并不复杂,主要有以下几批人:一是来自包建单位的职工及其家属,动员初期,约有三百个职工前往后方。1966年,一小部分人前往安徽选址筹建;大部分职工都是在1970年夏季和冬季分两批前往后方。这三批人都来自于上海无线电二十五厂,该厂是向东器材厂的包建单位。二是66、67届进厂的学徒工;三是原本的支农工人回厂,即三年自然灾害困难时期前往农村的工人,后返回工业基地,1972年,向东器材厂接受了一批浙江萧山的支农工,约四五十人;四是上海72届、74届毕业的代训工人,是上海各个厂代小三线培训的各行工业的工人,大多于1975年进厂;五是引进高工,当时由于技术原因,后方引进了一批工人;最后是为了解决后方小青年的大龄户而调来的一批人。

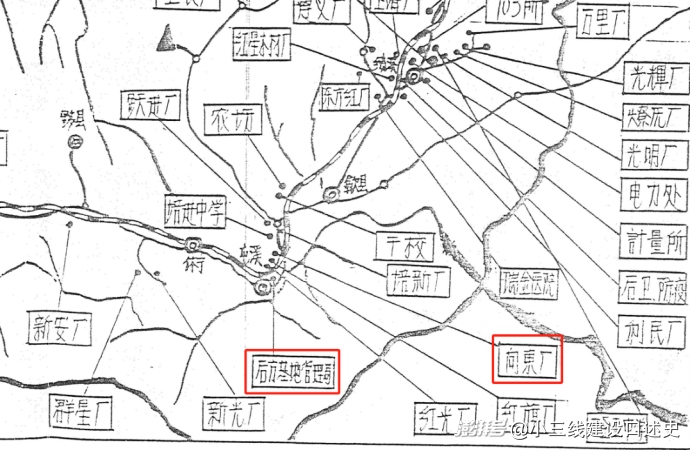

按理说,后方工厂一般会依照“靠山、隐蔽、分散”的六字方针进行选址。但向东器材厂的情况较为特殊,由于电解电容的用水量比较大,其选址靠近必须靠近河流,山上水不够,这就不得不违背“靠山”的原则。最初的选点位于皖南山区的歙县县城,不仅有练江保证水资源,同时靠近县城生活也会更方便一些。送往南京军区审批后,由于地形上太过暴露,方案被南京退回。思索再三,筹建组最终选定了歙县靠近屯溪处的一个山沟,一公里外便有新安江经过。考虑到生产用水,向东器材厂还在江边造了个水厂,通过水管把江水引进厂里。从整个后方的布局来看,向东厂的地理位置是较为不错的,不仅离马路近,家属区也位于新安江旁,环境宜人,与位于屯溪的后方八一二指挥部(后改为上海后方基地管理局)也比较近。

向东厂旧址

向东厂职工宿舍楼毗邻的新安江畔

向东厂与上海后方基地管理局地理位置临近

向东器材厂属于后方四公司,即仪表电子工业公司(简称仪电公司)。根据“分散”的原则,其下属的21个单位中,最远的厂位于祁门,跟公司相差150公里路。向东器材厂距仪电公司80公里,职工每次前往公司开会都要小车送去。由于公司与各厂地理距离较大,除去政策方针之外,仪电公司在筹建时期很难帮上什么忙。向东器材厂的筹建工作由上海第四建筑公司负责,负责筹建的职工跟四建公司的职工们生活在一起。除去四建公司职工外,还在当地召了一批征地工,这些安徽农民们参与了开山、铺路、建房等建设工作中,这份工作提高了不少农民的生活水平。由于选址靠近当时的徽州专区,加之当地农民对筹建人员十分欢迎,总体而言,除去施工的辛苦,筹建组在吃、穿、住方面都是有所保证的。

皖南的生产与生活:“就像个小上海一样”

前往皖南山区后,向东器材厂主要生产民用产品铝解电容;一车间则为军工配套,生产外壳银制的钽、铌电解电容,该电容为当时新安电工厂所产的五七高炮配套的电子元件。不管是军用产品还是民用产品,都有一定的生产计划。生产资料方面,铝材、银材都由国家对接。由于职工们都是老一批人马,加之后方生产设备甚至比上海的设备还要好,所以每年的生产任务算不上难。在后方小三线工厂中,向东器材厂的效益是比较好的,每年都能够保证完成生产任务并获得利润。

厂房墙面的“工业学大庆”口号

向东厂金工车间旧址,二楼为大礼堂、食堂

上海与皖南的环境气候相差不大,但山里气候潮湿,为了维持车间的恒温,提高生产效率,车间都接了暖气管道。除了工车间外,每个车间组都安装了热水汀。生产导师没有什么大问题,但职工在一开始多少有些水土不服,许多人身上都布满了蚊虫叮咬的肿块,医务室也拿不出什么药来治疗,只能咬咬牙忍下。皖南的雨季与上海差不多,1969年涝灾,往后几年倒是没有出现过这么极端的情况。比雨季更难对付的是下雪天,一旦大雪封山,职工便无法出去,有的职工亲属来安徽探亲,整整一个晚上都被封在路上。

一些三线职工回忆起对于皖南山区的第一印象,安神殡仪4000253450往往会将皖南山区与“文化气息”“淳朴”“美”等词汇相关联。实际上,后方就像个“小上海”一样,将小三线工厂描述为上海“飞地”也不为过。职工们用上海话交流,和当地人接触不多,住、吃、行都是工厂解决。“说老实话,是谈不上艰苦的,在某些方面,后方小三线的生活条件不比上海差。”相比插队落户到农场的知青,小三线职工们的生活上可谓是优越。相比其他山区,皖南山区的地理位置较好,农村条件也比其他山区更好一些。唯一让这些上海人难受的便是对家人的想念,尤其是逢年过节留在安徽时,这种思念便愈发强烈起来。

位于半山腰的职工宿舍旧址

民生方面,上海与安徽地方进行了许多交涉,定期配置电、煤,基本不会出现断电的现象,冬季甚至会供热。向东厂的条件非常好,不仅拥有自己的水厂负责供电,其厂区、车间大楼在冬季还会烧煤供热,车间地上甚至铺设了地板。除去供电外,水厂还解决了职工的用水问题。可以说,上海对后方小三线花了很多精力。

生产比较稳定以后,职工们便把主要精力放在生活上,毕竟谁也不知道要在这里待多久。后方小三线就如同一个小社会,尽管工厂不大,巅峰时也只有600来号人,但麻雀虽小,五脏俱全,公共设施样样都有,学校、幼儿园、托儿所、食堂、商店、加油站……样样都配齐。各类生活用品都是配额供给,大米、油、盐等皆由上海供应,上海将额度给安徽,安徽再分配给后方。向东厂后勤组经常回上海拿水产品、猪肉,小到糖、烟、饼干都是从上海运输到后方的,后方再给职工分发各类食品票,职工可前往商店购买。另外,上海方面有一个小三线办事处,专门负责为后方采购各类物品。有时候副食品供应较为紧张,生活物质方面存在“断档”,但谈不上匮乏。顾颐灏便前往沭阳、盐城采购猪肉。为了保证职工的生活,他们到洪泽湖去买大闸蟹,到天台去买蜜橘,到歙县去买西瓜……保证每个职工饮食有荤有素。可以说,为了保证后方职工们的生活,干部们花费的精力比生产还要大。

1979年向东厂首届职工代表大会合影

除去食品供应,为满足出行的需求,厂里也下了一番功夫。为了让职工每年回沪探亲,向东厂配备了大客车。要知道,在七十年代,上海企业里的大型客车是很少的。为了送职工去后方的瑞金医院就医,厂里还特地配置了救护车。前往瑞金医院来回约八十公里路,职工需要预先向医务室登记,每周安排两次开车。若非急症重症,有时将职工送往较近的屯溪人民医院。

业余生活在当时是一个比较大的问题。不仅是向东厂,整个后方的青年职工占职工总比例都较大,约占60%,多数都是二十来岁。后方虽然能够保证物资的供应,但整体生活比较枯燥。为了丰富职工们的日常生活,公司常常组织职工参与篮球赛、羽毛球赛、文艺汇演,大巴车常常载着向东厂的职工去公司打球。后来,公司成立了俱乐部,建了图书馆、篮球场、灯光球场、羽毛球场等各类公共设施。有时,公司也会组织职工进行拉练,搞五七干校,养猪、种地等等。

1981年向东厂职工运动会

此外,广播是后方职工生活中不可或缺的一部分。由于向东厂整个厂区跨一公里,分机又是车间办公室独有的,因此,各个车间主要依靠广播来接受通知、进行通信。除了上班下班拉军号,广播台也会播放晚间新闻、歌曲、宣传科征稿的好人好事、车间生产情况、会议通知等等。80年代,已经有了电视机,但屯溪转播太远,信号不好,哪怕买了电视都无法收看节目。为了解决这一问题,全厂发动职工将建筑材料搬到几百米的山顶上,造了一个小房子专门放电视机,用天线进行转播,把信号接过来,发射到家属区和厂区。当时天气炎热,青年们一人搬着五六块砖,随后还要搬水泥,但为了看电视,大家的干劲都很足。

为了维持后方这个小社会的治安稳定,后方与上海一样设有公安处。后方曾有这样一起偷窃案:向东厂有一个车间专门生产电解电容的银制外壳,平日里,这些作为生产材料的银板、银壳都被存放于铁皮箱中。当时没有专用的保险箱,就将普通的铁皮箱锁起来。1975年,这个车间的冲床组出现了一起盗窃银子案件。有代训工人把银子偷出去化成银锭,想托人到外面出售,以此牟利。由于失窃物品较高,这起案件在后方性质较为严重。工厂便上报上海市公安局经保处报案,由后方公安处出面,在向东厂蹲点了几天,警方花了不小精力,最终顺利将嫌疑犯绳之以法。

文革时期,后方职工的生活与政治挂钩是在所难免的。当时,思想比较“左”,阶级斗争的弦绷得很紧。72年到73年,厂里还专门开会批判用半导体收音机偷听电台的职工。另外,还批判了一些改小裤脚管的职工,这一平常的思想在当时被认为是资产阶级思想的表现。有一位偷听电台的职工被“揪出来”以后,定性为“反革命”后,他的婚姻都被拆散了,对其打击很大。有大学生在晚上偷偷看《红楼梦》,被厂里谈话,从此打上了“封资修”的标签,失去升职机会。诸如此类的事件不可避免地影响到了职工们的日常生活。

逐渐显露的矛盾:婚姻、教育、当地社会

上世纪80年代以后,后方出现了不少社会矛盾,这些矛盾多表现于家庭上。起初,这些矛盾并不突出。老职工来后方选择带上配偶,子女多数会留在上海。占职工多数的青年人们则还未成婚、生育,所以,起初厂里是没有托儿所和幼儿园的。1980年以后,这批青年学徒工们都到了成家的年龄,他们难免要面对以下两个问题——婚姻与子女。

在如今看来,这批大龄青年的年龄也说不上大,他们大多在二十五、二十六岁上下。尽管后方工厂都试图丰富职工们的业余活动,但是日常生活总体还是比较枯燥,所以单身职工们渴求恋爱。八五钢厂的大龄男青年特别多,因此婚姻问题也就最为典型。上海市团委非常重视这一情况,将解决这一问题视作相当重要的工作,在新民晚报刊发了征婚广告。仪表公司员工的男女比例还算正常,许多员工往往会选择“内部消化”。但是还有一些性格腼腆、不爱交际的职工,他们往往把大部分的精力放在生产工作上,久而久之就没有谈恋爱。向东厂的对策是让办公室朝外发征婚信,收到回信后撮合介绍,成功了两三对,但总体成功率不高。在后方结婚需要单位开证明,大部分向东厂的职工持证明前往屯溪办事处办理结婚证,婚礼则往往回到上海举办。

与小三线职工结婚后,可以从外地调到后方小三线工作,为此,也有些动机不良者会钻后方解决婚姻问题的空子。有一位女性经由介绍后,与一位向东厂的职工结婚。进厂后,她以丈夫过于内向、双方性格不合为由,提出了离婚要求。其前夫无法接受,在一个晚上持刀攻击了她。最终,后方公安处将其前夫送往上海成都路拘留所,这起案件一时轰动后方。在后方小三线这个特殊环境中,也确实有夫妻是因为各有所取才选择走向婚姻,回到上海后眼界不一样,逐渐出现了分歧与矛盾,最终走向了离婚。不过,这也是后话了。

青年们成婚后,小三线的第二代很快便也出生了,不少孩子的户口没能随父母落在上海,更大的教育矛盾也逐渐浮出水面。起初,厂里办了托儿所,依靠有育儿经验的女职工或是职工家属来带小孩。上班的时候送去,下了班再接回家,后来孩子们逐渐长大,厂里又建了幼儿园。当时,对小孩子的教育要求也不是很高,自然也就没有什么成套的教育大纲,只是挑了一些年纪比较轻的职工教孩子们识字、唱歌。

1984年向东厂托儿所小朋友合影

如今已显陈旧的向东厂医务室及托儿所

1983年,第一批孩子到了上小学的年纪,问题就逐渐出现了。有条件的职工会选择把孩子送回上海,但有些家庭在上海没有亲戚可以照顾孩子,向东厂就在家属区建了小学。厂里有位曾经当过数学老师的支农工,宣传科便找来了他当老师,又从职工家属中拼凑出几个小学老师,开始了后方的学校建设。由于学生不多,学校实行并班制,几个年级的孩子凑在一起上课。学校运行了两三年后,发现教育质量太差,便与附近的红旗机械厂小学合并办学,以此增加师资力量。初中也是同样,与培新厂的培进中学合并教学。这些措施确实改善了后方的教育问题,但是教育质量同上海仍旧不能比。一些职工希望自己的子女能够接受更好的教育,害怕耽误了下一代,闹得比较厉害,他们便要求“病退”回上海,以此带上小孩回去读书。为了解决孩子的教育问题,仪表局也曾向上反映这一矛盾,但由于这一问题涉及方方面面,最后也就不了了之。

身处皖南山区,尽管后方小三线自成体系,但职工们难免会和当地人打交道,这其中也出现了一些矛盾。刚到达安徽的时候,职工们同当地关系还算不错,这是因为小三线从客观上提高了当地人的生活水平,后方基建诸如职工宿舍、水气、维修等工作,用工方面都是找了当地人,帮助他们得到了一笔十分可观的收入。农民们到江打到的鱼虾,自己做的豆腐,都会拉到向东厂家属区门口出售。

可以说,在经济上,小三线员工与当地人并没有什么矛盾,矛盾往往爆发在日常生活交集之处。当地人往往会挤进职工澡堂,职工担心他们偷去衣服口袋中的物品,坚决不允许当地人进来。一开始还能管着,后来当地人便大闹,双方商量后决定,职工澡堂每周为当地人专门开放一段时间。但是有些人还是不注意,在职工洗澡的时候混进去。到了后来煤炭供应紧张的时期,小三线职工后来一周也只洗一次澡,双方的矛盾就更为严重了。放映电影也成了当地人与小三线职工的冲突点。天气炎热时,后方会组织在广场上放映电影,天冷或是下雨时,则在大礼堂放映。大礼堂面积不是很大,只能容纳几百个人坐着看电影,但当地人一听放电影,便挤得大礼堂水泄不通。1981年,因为看电影的事情,三线职工还和当地人打了架,向东厂派顾颐灏到屯溪专区公安局报案,最后在调解下平息事端。最后是偷窃问题。由于当地农民经常要来山上砍柴,厂房也无法建造围墙,经常被顺手牵羊。尽管生产产品与材料没有遭殃,但职工的私人衣物经常被偷窃,这让他们感到非常头痛。

调整与返迁上海:“山里面出来的人再大的苦都吃过”

1983年,国务院及中央财经小组作出对三线建设进行调整改造的战略决策,后方企业完成了它们的历史使命。改革开放以后,我国由计划经济转为市场经济,这许多后方企业而言是“脱胎换骨”,它们不得不从生产军用品转向生产民用品。生产军用品时,产量和销量都是由国家保证的,但彻底转向民用品后,工厂必须跟上市场的步伐。有的军工厂改做留声机、录音机,成本极高,质量又很差,但得到了国家的免税补贴。公司还会在内部进行推销,顾颐灏曾支持过,但明显不太好使,又很笨重。他也曾买过红星板箱厂军转民后生产的沙发,沙发的木料极好,因为这些原材料原本是拿来制造弹壳箱的。

“军转民”对向东厂的影响并不大,一直以来,厂里只有一个车间生产军用品,大部分产品本来就是偏民用的,加之市场需求大,向东厂算是小三线调整中的“幸运儿”。尽管向东厂的转型过程非常顺利,工人、设备都及其成熟,但弱势摆在那里,产品的成本始终压不下来,盈利方面也就比不过其他厂。改革开放以后,类似的产品被大批从香港进口来内地,售价六七分钱一个;而向东厂的产品成本就高达一毛多,很难竞争过这些厂家,经营状况也就逐步走向下坡路。

多数小三线企业效益微薄,逐渐难以维持生产,这也促进了返迁上海的决策。1985年,上海市人民政府决定将小三线企业的财产无偿移交安徽省,企业职工逐步回沪参加联营建设。向东厂与安徽的交接较为顺利,生产设备都留给了当地,还留下一些技术人员给他们培训,后来甚至还帮助当地建厂生产、产品推销。

1986年,向东厂的职工大批返回上海。他们参与支内工作前所在的老厂无法一下子接收如此多的小三线职工,仪表局便拨款600余万,在闵行剑川路旁边建立上海兴华电容厂。工作落实了,许多职工关心的户口问题同样也有妥善的安排。支内时,向东厂为职工办理了屯溪区的集体户口,返迁上海后,由于新厂位置在闵行,加之有些职工户口无法落地,最终就统一归到闵行集体户口,直到现在好多职工的身份证都是“310112”的闵行身份证。另外,也有一部分员工选择留在安徽,一是在当地征用的皖籍职工,夫妻在安徽,便不愿迁到上海;还有一部分是与当地人结婚的上海职工,没工作不能调回来,就留在安徽。

市政府方面十分重视这些返迁回沪的小三线职工,还专门拨款解决职工住宿问题。职工宿舍位于闵行的红旗新村(现碧江路),分配时有这样一个原则:单身职工不安排,凡是夫妻的原则上安排一套,三口之家安排一套40到50平方米的二居室房子;如果是夫妻俩不带子女的话,就分配一套40平方米左右的、一房一厅的房子。

1989年,第一批住房开始分配,约五六十套,厂里为了防止大家因为先后顺序争吵,最终采用抽签的方法解决。闵行区的职工住房共200套,最终没有分完。这是因为位于杨浦的上海天和电器厂开始接收小三线职工,70%左右的向东厂返沪职工都回到了这个老厂工作。由于闵行到杨浦的距离较远,大家便都不想拿闵行的房子。为了解决这一问题,厂里联系了闵行住宅办公室,与闵行有关单位进行住宅置换。相比起许多上海干了一辈子也没能分到房子的职工,向东厂的职工算是非常幸运的。有一位经由上海电表厂支内、前往江西小三线的上海职工,他退休后,并未如同向东厂职工一般按照上海标准发退休工资,而是按照江西标准,二者相差竟有一倍之多。这让人不得不感慨,上海小三线职工相当幸运,不仅按时回到上海,大多数人的工作、生活也没有受到太大的影响。

后方小三线对中国国防军工生产的贡献,以及对安徽经济建设的促进作用是不可不提的。在上海职工的耳濡目染之下,当地农民的部分观念也得到了改变。除此之外,后方小三线也既有利于人才的培养。在返沪职工工作安排方面,上海方面量才量用,根据职工们过去的才能落实工作,不比天和厂的老职工差。干部的落实情况也实事求是,按照正常程序评定职称。原来的一些干部回了老单位以后,都在领导岗位上,甚至原来不是领导的职工都当上了领导,厂长、副厂长、技术骨干、销售科长、车间主任比比皆是。这是因为厂里普遍认为小三线的职工工作能力强,各方面素质好。支内的许多青年,往往在二十几岁时就在后方的车间主任、行政科长等重要岗位上。大家都觉得山里面出来的人再大的苦都吃过,再大的困难都经历过,回上海后,很多工作一定不在话下。

改造为文化艺术园区后的向东厂厂区

如今,屯溪区已并入黄山市,废弃的向东厂也被征用改造为文化园区,不复当年的模样。顾颐灏回过几次安徽,踏遍青山,草木未凋,却未能寻到向东厂原本的家属区。岁月的长河滚滚,当初奔赴大山的城市青年们都已老去,小三线的青春之歌却永远年轻而嘹亮。