近代以来的上海,[直营服务中心] 殡葬-20分钟上门- [好评推荐]4000253450不仅是中国最开放的前沿,也是基督宗教在华的活动中心,这一点对于天主教来说,更是如此。明末徐光启与传教士利玛窦之间的故事,已在历史教科书和各类研究著作中被反复述说。徐氏后人经营的徐家汇,也在晚清之后成为整个天主教江南传教的中心。

晚清官员与上海天主堂

19世纪后半叶,徐家汇作为天主教在上海的中心,吸引了诸多晚清官员的目光。天主堂作为天主教会的物质空间载体,则成为这些晚清官员驻足注目的中心和焦点。在这些晚清官员中,不乏一些举足轻重的人物,如近代思想家郭嵩焘、满人高官崇厚等。

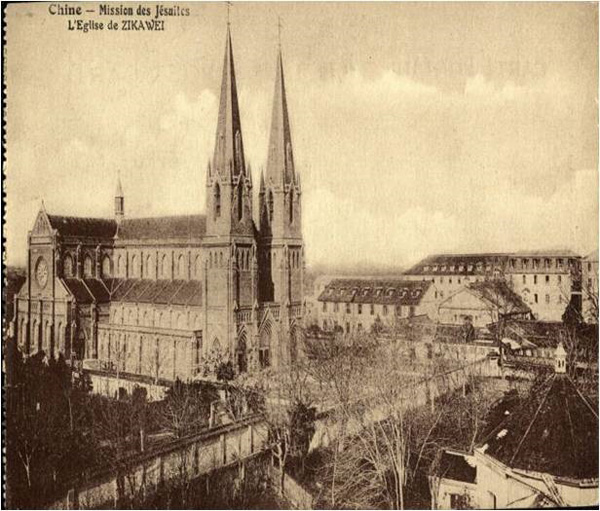

在考察晚清官员与上海天主堂的关系前,我们有必要对天主堂的历史有所了解。在晚清江南教区的历史上,徐家汇天主堂有新旧两座,新的一座即现在的圣依纳爵主教座堂,于1910年10月22日开堂。

而上海另一处著名的董家渡天主堂,它的建造功能是作为当时的主教座堂,由罗伯济主教于1847年11月21日主持奠基礼,直到1853年3月30日举行祝圣典礼。值得一提的是,董家渡的建堂用地,是1847年2月上海道台用来抵偿已改为关帝庙的老天主堂的。

彼时上海天主教所办的《益闻录》,报馆设在徐家汇,1878年创办。《益闻录》自1878年创刊至1911年终刊,经历了《益闻录》、《格致益闻汇报》、《汇报》的演变过程,成为时人了解西学和天主教的窗口之一。在《益闻录》的时事报道中,包含了对晚清政府及大小官吏的关注,此外也刊载有一些晚清官员与上海天主堂互动来往的新闻报道。这为我们审视天主教会与近代上海社会之间关系,提供了独特的视角。

郭嵩焘和天主教的接触

在晚清外交史上,郭嵩焘(1818-1891)是避不过去的一位著名外交家。郭嵩焘的外交生涯起步于光绪元年(1875),起因就是当年2月份发生的“马嘉理事件”。光绪二年十月十七日(1876)晚,郭嵩焘等人从上海坐轮船赴英国,就任中国首届驻英公使。光绪五年三月初五日(1879.3.27),郭嵩焘回抵上海。

郭嵩焘在上海期间,到多处参观游览。三月二十日(1879.4.11),他与两名友人一同来到格致书院,并与美国监理会牧师林乐知(Young John Allen)会面交谈。有意思的是,郭嵩焘在参观过林乐知所藏的“各种小机器”、“化学机器”后,与后者一同到徐家汇天主堂继续游览参观。

郭嵩焘在其日记中曾记录自己对天主教的看法。光绪二年十一月十一日(1876.12.26),他读到林乐知所著《中西关系略论》一书。郭嵩焘在阅读到林乐知书中所列的“总署照会各国教案章程八条”时,回忆起了他与曾任总理衙门大臣的文祥之间的一场对话:“往与文文忠公论天主教为祸之烈,黔、蜀尤甚,实由地方官办理参差,动为所持,积久而风习成,遂至无可施治。承天津教案之后,会商各国妥议章程,以为善后之计,或犹可稍图补救。文忠公言‘曾议数条,会商各国,皆置不理’。”这是郭嵩焘对“教案”的看法,是相对客观的一种分析,认识到地方官在办理“教案”时的失责之处,以及给清廷外交带来的被动。

郭嵩焘的上述言论,指向了天主教在近代中国社会引起的“教务”问题,南京安神殡葬4000253450即清政府和中国各级行政地方大多面对的基督宗教传播问题。而郭嵩焘除了关注“教务”,也对“洋务”有极大兴趣。徐家汇周边的天主教附属事业,在某种程度上带有“西学”的影子。

1879年第4期《益闻录》以“星使过汇”报道了郭嵩焘参观徐家汇天主堂的经过,教会人士评价他“于行色匆匆之际,犹欲一展眼界,其留心于天文格致之学,亦可见一斑矣”。

这一评价与郭嵩焘自己当时对洋务的态度是相一致的。正如他在三月初八日(1879.3.30)日记中所批评的,“西洋政教、制造,无一不出于学”,肯定了西方“实学”在富国强民上的作用,希望国人“知有实学,以挽回一世之人心,允为当今之急务矣”。

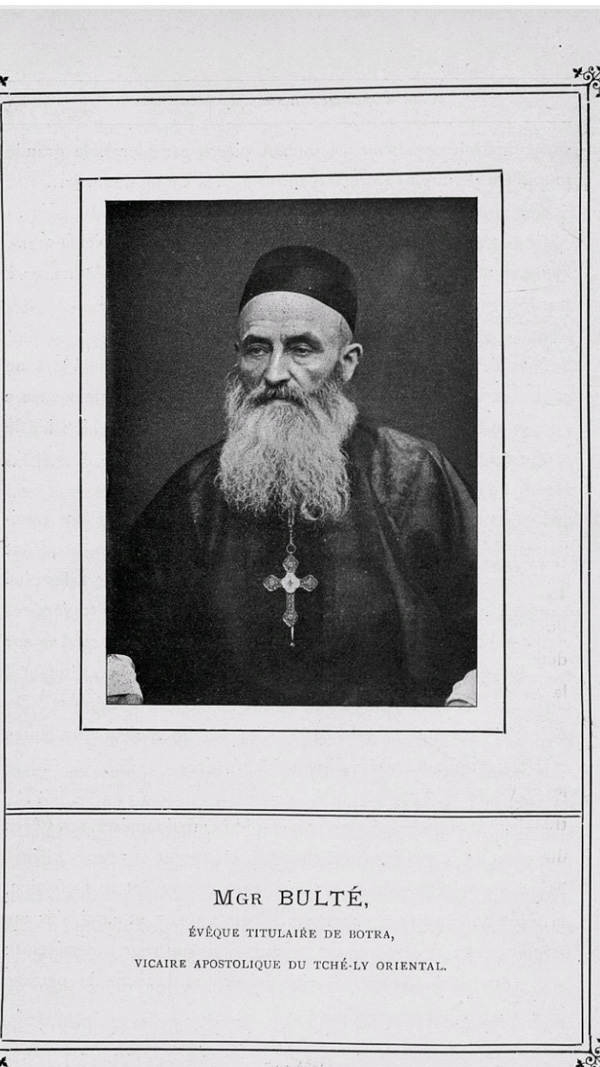

《益闻录》的报道代表了天主教会的观感,而郭嵩焘自己的观感可从他的日记中一窥究竟。除了林乐知外,郭嵩焘在徐家汇天主堂主要由一名叫“步天衢”的天主教神父陪同。步天衢(Henricus Bulté,1830—1900),法国耶稣会士,1864年4月9日抵华,曾在崇明传教,1880年赴直隶东南献县教区任主教。

在其陪同下,郭嵩焘参观了教会学校、博物院、印刷馆等处设施。可以看到,郭嵩焘对天主教在徐家汇的附属教育事业和慈善机构较为感兴趣,尤其关注徐家汇天文台的各种测量仪器。

郭嵩焘在日记中还提到了“马眉叔”,此人实为马建忠,是近代著名天主教人物马相伯的兄弟。1852年马氏兄弟二人入上海徐汇公学肄业;马建忠后以福州船厂学生出洋,到达法国后,曾迭任郭嵩焘、曾纪泽随员。

除了外籍传教士和他所熟知的具有天主教背景的同僚外,郭嵩焘在这段记述中还提到了两位晚清江南教区的中国籍神父。“海门黄志山”为黄伯禄,教会史家方豪称其为当时中西神父中的“佼佼者”,著述颇多,在法国汉学界亦有声。郭嵩焘提到的另一位华籍神父沈容斋则与马相伯、李问渔等人同入“耶稣会初学院”为同学。郭嵩焘在日记中把他们与马建忠并列,也显示出他对这些中国神父才能的认可。

郭嵩焘精于洋务,相对于保守的士大夫有更开阔的胸怀去接受西方在器物上的先进之处。徐家汇天主堂所附属的各种事业,也带有这种“先进性”。郭嵩焘并未因这些事业隶属于天主教会,摒而弃之。正如沈容斋光绪七年(1881)在《答客刍言》一书序言中所说的,当时的中国有多人“墨守陈编”,“以天主教为非吾族类而不屑问”。可以说,郭嵩焘对徐家汇的这次游览,避免了这种自负。

教案对地方官仕途的影响

我们在回顾近代天主教历史时,不得不提到“天津教案”。1870年6月21日,因“民教冲突”,“天津教案”爆发了。20多名外国人被杀,望海楼天主堂等多所建筑被焚毁,20名中国人因烧毁教堂而被处死,25人充军,天津知府、知县发配至黑龙江。在“天津教案”发生后的处理过程中,时任三口通商大臣的崇厚是绕不过去的关键人物。清廷迫于外交压力,命崇厚任出使法国。崇厚也有了第一次出使外国的经历。

崇厚于同治十年十二月十七日(1872.1.27)回到上海。根据其随员张德彝的日记,第二天多位上海地方官及外国人士前往小南门的“也是园”拜会崇厚。在这些来访者中,有几位上海天主教会的人物,“法国神甫郎怀仁、步天衢、蒋超凡等陆续来拜。”

步天衢前文已经介绍,而郎怀仁(Adrien Languillat)的身份和地位在天主教会内要比前者更高。郎怀仁于1844年10月5日来华;1856年赴任直隶东南教区代牧一职;1864至1878年任江南教区主教。

郎怀仁在直隶时,与清廷官员建立了良好的关系,到了上海后,他继续重视与官员处理好关系。《江南传教史》中记载:“他一到上海,首先关心的就是同城里的官员打交道,并且,如属可能,尽早和南京总督沟通关系。”

郎怀仁的这种努力,得到了清廷高官的称赞。同治二年三月十日(1863.4.27),总署给法国公使函中,认为郎怀仁“安分传教”,“善行可嘉”,“并不妄自尊大,似乎尚能守康熙间西士风范,故能与官民协洽”,若其他传教士也能如此,那么地方官民“必照彼时西儒相待”。

康熙年间的“西士风范”,是许多传教士来华之后孜孜追求的目标,也是清廷在其历史记忆中对西方传教士的最佳印象。郎怀仁得到如此肯定,对于缓解彼时天主教会与中国的矛盾,是有所助益的。实际上,前文提到郭嵩焘在徐家汇看到的天主教会附属的现代化事业,也要归功于郎怀仁。

郎怀仁之所以拜会崇厚,也因二人早已有所交往。1864年郎怀仁受罗马教廷之命“调移江南”;1865年2月23日,他赶往天津以便搭船到上海,郎怀仁乘此机会同清政府驻天津的北洋三口通商大臣崇厚交了朋友。郎怀仁与崇厚在天津建立的私人关系,在后者由法国回到上海时,得到了延续和加强。

值得注意的是,与郎怀仁同行的还有一位华籍神父蒋超凡。根据教会史料所载,蒋超凡生于1817年,崇明人;1850年徐汇公学兴办,蒋超凡曾在此执掌教鞭;1858年进董家渡修道院;1863年晋升为神父后,奔赴各地传教,且襄助朗主教办理交涉事件。可见,蒋超凡陪同郎怀仁会见中国官员,是其日常工作的一部分,此次拜见崇厚也不例外。

崇厚的第二次出使经历是1878年奉旨出使俄国,办理接收伊犁及中俄新约等事。而崇厚与上海天主堂之间的关系,发生在他从俄国回到上海之后。崇厚于光绪五年十月十九日(1879.12.2)到达上海。三天后,刚刚就任江南教区主教不久的倪怀纶(Valentin Garnier)“命驾往拜”。翌日,崇厚造访董家渡天主堂,回拜倪怀纶。倪怀纶主教是继任郎怀仁为江南教区主教的,董家渡天主堂正是彼时的主教座堂。

1879年第29期的《益闻录》以“星使驾临董堂”为题,报道二人之间的来往。《益闻录》评价崇厚“谈吐如蔼月融风,谦以自牧”,赞美崇厚的个人谈吐和修养;而崇厚在交谈中提到“前与原任主教朗公,极相契密”,“今闻作古已届星週,大有人琴之感”,表达了对一位老朋友去世的哀叹和惋惜;倪怀纶另请崇厚“往徐汇一游”。耐人寻味的是这篇报道的最后一句:“中外和好之情,亦可见一斑矣。”

在这篇新闻稿的作者看来,晚清官员与天主教会领袖之间的关系如何,会影响到天主教与中国社会的融合,也间接地影响到中西关系的稳定。如果作进一步分析,与天主教会的关系如何,或者一旦发生“教案”,地方官处理妥当与否,也直接影响到其仕途的稳定程度之大小。以崇厚兄长崇实为例,或能更好地理解教会与中国社会关系好坏对一名地方大员的影响。同治五年(1866),崇实任成都将军兼属四川总督,元旦时崇实赋诗一首,其中一句为“双印同悬任未专,别有隐忧非盗贼”,崇实自注“每办中外交涉之件,十分棘手”。其实,让崇实感到棘手的并非地方治安的好坏,而是牵涉中外关系的“教案”。

《益闻录》作为一个媒介传播者,报道传教士与官员的良性互动,实际透露出天主教会向中国社会表达善意的主动性。这种主动性如能得到官员的积极回应,“教案”或“民教冲突”的发生频率会降低多少,我们不得而知。不过,可以推断的是,崇厚接受了“天津教案”的教训,与天主教会保持了良性的互动。

天主教会为何重视与地方官员的互动?

《益闻录》中对晚清官员参观上海天主堂的新闻报道,不仅仅只有郭嵩焘和崇厚两位。滇军将领杨玉科、湘军将领鲍超、淮军将领潘鼎新等人,也都在上海中转时,去往徐家汇天主堂或董家渡天主堂游览,并在教会人士的陪同下参观各项附属事业。

此外,上海地方官更是天主堂的常客,他们与天主教会的来往,在彼时已是一种常态,甚至成为惯例。值得注意的是,上海天主教会对于这种官教互动,在内部已有经验性的总结。

据教会文献称,前文提到的黄伯禄神父曾“充主教文案”。这位华籍神父编著有《函牍举隅》一书。此书主要是为传教士与晚清官员之间的往返公牍提供写作范例,其中大多与“教务教案”有关,是为处理“民教冲突”而作的。

也正如黄伯禄在其序言中说:“承各直省官宪,深知教士独行其素,故交以道,接以礼,主宾酬酢,无间中西,是司铎之于当道,所有翰墨往还,亦惟是通问询、申庆贺、循交际之常而已。”黄伯禄在与晚清官员的实际接触中,总结出了一些经验,并尝试将之推广到全国各地天主教会,以便与中国社会更好地融合。

台湾学者吕实强曾在其《中国官绅反教的原因》一书“结论”中作出假设:“基督教在华传教一事,如不用政治武力强迫推行,虽未能全免于冲突,但未始不可以和平方式为主,由逐渐的相互了解,而达于彼此交流与融合。”这一论断或可以更好地理解晚清官员与上海天主堂中所发生互动的意义。

自天主教于晚明大规模来华后,一种新的宗教场所“天主堂”在中国各地扎下了根基。天主堂除了具有供神职人员举行圣事,“信众”参与宗教仪式的功能外,还成了中国社会与在华天主教会互动的场所。作为封建朝代统治阶层的官员们,也在不同时期的各种情境下与天主堂进行着互动。