1666年9月2日星期天凌晨,安神殡仪4000253450英格兰首都伦敦泰晤士河北岸伦敦桥不远处的布丁巷(Pudding Lane)发生火灾,火势很快蔓延开来,在四天之内席卷了伦敦城内大部分地区以及城外西部的部分地区,共造成87间教堂、44所公会大厅和1万3千多幢房屋被毁,伦敦地标圣保罗大教堂被烧得只剩下断壁残垣,逾10万人无家可归,这场大火也被作为伦敦乃至英国历史上最重大的灾难之一永载史册。

伦敦大火

今年正值“伦敦大火”发生350周年,伦敦市举行了各式各样的纪念活动。9月4日星期天晚8点30分,一座120米长、用木材搭建的17世纪伦敦天际线模型在泰晤士河中被点燃,并进行了现场直播。直播现场还先后请来建筑学家、历史学家、活动策划人、监督模型搭建的工人等嘉宾,从不同角度谈论对伦敦大火以及此次纪念活动的感受。有趣的是,两位工人眼睁睁地看着花费一周辛苦搭建的模型熊熊燃烧,象征的还是一场浩劫,他们非但不觉得惋惜,相反还十分兴奋——很难想象这样的情绪会出现在“911”世贸中心恐怖袭击案的纪念活动中。另一名受邀嘉宾、《1666:瘟疫、战争和地狱之火》(1666:Plague, War and Hellfire)一书的作者丽贝卡·里迪尔(Rebecca Rideal)的感言或许能说明一些问题。她认为在这场灾难之后,伦敦奇迹般地迅速恢复,所表达的信息是“希望”而不是“绝望”。的确,大部分中文媒体在报导此次纪念活动时都使用了“浴火重生”一词,说明比起伦敦日后所取得的辉煌与荣耀,伦敦大火的损失就显得微不足道了。

主持人采访参与搭建工作的两位工人,背景是熊熊燃烧的伦敦天际线模型。

“浴火重生”?

350年前的伦敦人会有“浴火重生”、“希望”的感受吗?一般而言,在像伦敦大火这样的重大灾难性事件发生后,都会有追究责任、灾后重建、将来预防等套路,按当时的标准看,伦敦大火的善后工作其实并不尽如人意。

对于大火的起因,目前可以肯定的是,火灾最早是从面包师托马斯·法理诺(Thomas Farriner)位于布丁巷的面包房开始的,他在睡梦中被浓烟惊醒,和家人从二楼跳至邻居家才得以逃出生天,但一名女佣却不幸葬身火海。这场大火肆虐了500英亩左右的土地,财产损失约合现在的10亿英镑;虽然登记在册的死亡人数不到10人,但这并不包括未登记户籍的死者,在临时搭建的棚户中冻饿而死的灾民,以及在熊熊大火中化为灰烬、无从寻找的死者——大火足以使一些钢材融化。算上这些人,再参照同等规模的火灾,死难者可能数以千计。如此惨重的生命财产损失,即使只是意外事故,相关责任人也难辞其咎。但法理诺对一切指控矢口否认,并重操旧业,直至1670年去世都没有被追究任何责任。其实,法理诺的责任并非现代科学家通过什么高科技手段考证出来的,当时有不止一名证人指证称,由于法理诺的疏忽,使本该完全熄灭的炉火死灰复燃,并点着了附近的柴火,而法理诺院子里堆积的大量干柴也是火灾初期迅速蔓延的原因之一。1986年,在时隔320年后,法理诺所属的面包师公会(Worshipful Company of Bakers)正式向伦敦市长就伦敦大火做出道歉;今年6月,该公会还在伦敦各行业公会间组织演出了五幕话剧《记住伦敦大火》(The Great Fire of London Remembered),作为纪念。

17世纪一幅木刻版画中描绘的伦敦市民救火情景

时任伦敦市长、商人托马斯·布拉德沃思(Thomas Bludworth)爵士在事后也成为众矢之的。布氏虽然是在一年前的大瘟疫期间走马上任,但完全缺乏应对重大灾难的能力和气魄。火灾发生后不久,布氏便到现场视察,当有人建议摧毁火场周边房屋以阻止火势蔓延时,他出言不逊地撂下一句“呸!一个娘们撒泡尿就能浇灭!”,便回家继续睡觉了。直至白天火情惊动了国王,在谕旨再三的催促下,布氏才着手清出防火隔离带,南京安神礼仪4000253450但为时已晚。伦敦大火的亲历者之一、海军部秘书塞缪尔·皮普斯(Samuel Pepys)在日记中写道,布氏“像一个即将昏厥的女人”,喊叫着:“天啊!我该怎么办?我已经累坏了!人们都不听我的。我一直在拆毁房屋,但还是控制不住火情啊!”最后是国王的弟弟、约克公爵詹姆士出面控制局势,取代手足无措的布氏。布氏此番表现,丢乌纱帽是免不了的,而且还要被当时的舆论戳脊梁骨。但布氏仍旧保住了议员席位——讽刺的是,他还被派去领导一个“负责置办灭火用具”的委员会。

大火造成伦敦约五分之一的人口无家可归,大批灾民只能在伦敦北边的开阔地穆尔菲尔茨(Moorfields)搭盖棚户栖身。寒冬将至,灾民们嗷嗷待哺,清教牧师理查德·巴克斯特(Richard Baxter)在回忆录中写道,“数千人极度贫乏,只能乞讨;还有数千人曾经富裕,但现在也变得一贫如洗,无力帮助他人。”可是,1666年英国正在与荷兰、法国交战,国库空虚,加上查理二世又挥霍无度,哪里还掏得出钱来。本着“一方有难,八方支援”的精神,在国王的号召下,英格兰各地民众通过堂区教会等渠道向伦敦灾民捐款,从1666年至1676年,送达伦敦的善款多达1万6千多英镑。不过,这笔善款的数量并不理想——1655年,为了赈济遭受萨伏伊公国屠杀、迫害而流亡的瓦尔多派新教徒,英格兰民众捐献的善款有3万8千英镑之多,足足是伦敦大火捐款的两倍。究其原因,可能是英格兰其他地区不少民众对伦敦人怀有仇视情绪:近代英国的慈善事业一向有“配得救助的贫民”(Deserving poor)的观念,对救助对象的品格有所要求,而教会人士视伦敦为道德败坏的温床,前王党分子认为伦敦是共和派的老巢,更多民众则觉得伦敦的“奸商”压低各地产品价格,总之没有那些因信仰而受迫害的外国新教弟兄“配得救助”。

1667年的伦敦地图,其中大片空白区域为大火所焚毁。

这些善款集中到司库托马斯·普莱耶(Thomas Player)爵士手中。不过他也只是“过路财神”,伦敦市长、参事会以及伦敦主教都可以指导他如何支配善款,并没有一套统一的分配制度。在灾后的头九个星期,所有的善款开支全部是用以支付行政费用。除了东一笔西一笔地发放给一些陈情申请的个人外,善款的大头根据规模大小流向了堂区教会和伦敦市各行政区。不少堂区把善款用在了其他慈善事业上,而不是赈济灾民,有的行政区还把相当数量的善款直接当工资发给了差役。接替布拉德沃思担任市长的威廉·博尔顿(William Bolton)爵士还被控贪污1800英镑,上任仅一年就黯然下台——应付官司的费用也以“行政开支”的名目从善款中拨出。

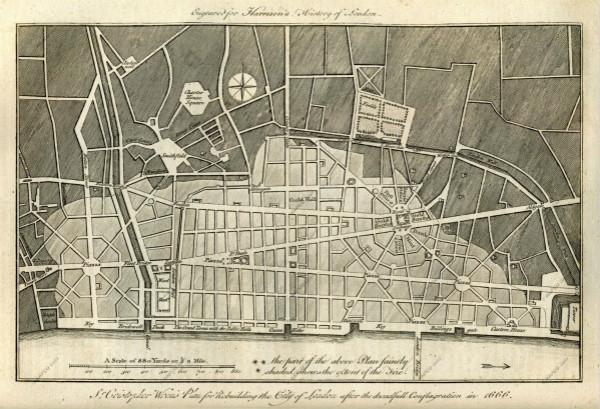

伦敦大火最为后人津津乐道的事,莫过于克里斯托弗·雷恩(Christopher Wren)爵士的重建工作了。这位英国历史上不多见的巴洛克式建筑大师在伦敦大火后得以大显身手,他主持重建了大火中被毁的88所教堂中的51所,其中最著名的当属圣保罗大教堂了。伦敦当局为了凑钱重建这座地标建筑,在火灾发生后不久就对煤炭征收特别税,但在1675年重建工作开始时依然资金不足,只好在1678至1686年间再次号召全国民众捐款,才勉强将重建工作继续下去。1711年,圣保罗大教堂竣工,比原有的教堂更加气派,但雷恩心中的宏伟蓝图却没有实现。伦敦大火前不久的1658年日本江户“明历大火”和1660年土耳其伊斯坦布尔大火之后,统治者都利用灾后重建之机大规模改变城市的规划和布局。查理二世也在大火之后征集到了若干规划方案,其中雷恩提交的方案最为详细。受欧洲大陆城市布局的影响,雷恩希望将新伦敦建设成一座到处是笔直的林荫大道和宽阔的广场,其间是漂亮的住宅区——这不免会导致“社会清洗”,穷人可能会被赶出伦敦城。其他人的方案详略不一,但总体上都是将伦敦规划得更为整齐美观。只是这些方案无一被付诸实施,因为规划方案必然要拆迁大量房屋,但业主们产权意识非常强烈,当局没有精力和业主们挨个协商,同时也希望城市生活尽快恢复正常。1675年,伦敦当局下令清除所有穆尔菲尔茨等地的棚屋,除了一些贫民另外寻找住所,很多灾民返回原来的地方重建家园。大火之后的伦敦整体格局基本不变,虽然富人向西、穷人向东的流动趋势已经开始出现,但伦敦仍旧是不同社会阶层混居、“杂乱无章”的城市。

克里斯托弗·雷恩爵士设计的重建伦敦规划图

对将来火灾的预防也是如此。伦敦大量草木结构的房屋使得大火可以很快蔓延。为了安全起见,1666年的《重建伦敦市法案》规定新建建筑须采用砖石材料,并对房屋间隔大小制订了一些规范。但房屋材质并非大火蔓延的唯一原因,伦敦作为一个手工业发达的城市,大量堆积的干柴、沥青、燃油、烈酒等易燃易爆品也导致了大火肆虐,这一状况在大火之后似乎没有很大改观。大火过程中出现了救火不力的现象,但伦敦到1680年才建立了第一家火灾保险公司,提供一些救火服务,但更为专业的救火队则是要到19世纪才出现。大火之后的伦敦仍旧笼罩在火灾的危险中:1691年和1698年,王宫白厅两度失火,第二次大火足足燃烧17个小时,致使宴会厅被毁;1676年泰晤士河南岸萨瑟克(Southwark)地区发生大火,市政厅及周边600多栋房屋被毁。

“天主教阴谋”与“神的愤怒”

其实,伦敦大火对当时的伦敦人乃至英国人而言,远远不是一场“重大事故”那么简单。1666年英国与荷兰、法国交战正酣,火灾发生时伦敦城内就传出谣言,称大火是荷兰人或法国人所纵,企图趁乱入侵英格兰本土。大火发生次日就有荷兰面包师被当作嫌疑人拘留,9月7日更有大批民众手持棍棒走上街头,殴打法国、荷兰侨民,甚至发生致人死亡的案件。当局出动军队进城,一方面保护法国、荷兰人免遭暴民毒手,同时也是为了将他们作为嫌疑人控制起来。

不过,民众的愤怒很快就集中到法国人、乃至全体天主教徒身上。本来在1660年查理二世复辟之后,由前王党分子为主的议会为了反攻倒算,通过了大量迫害清教徒的法案。而反天主教法案虽然没有被废除,但当局在客观上放松了对天主教徒的迫害。查理本人主张宗教信仰自由,不但法国籍母后亨利埃塔·玛丽亚是天主教徒,他还在1662年迎娶了天主教国家葡萄牙公主、布拉干萨的凯瑟琳为王后,大批外国天主教徒以随员的身份来到伦敦,王弟詹姆士也早已心向天主教。再加上查理流亡期间有不少天主教徒特别是爱尔兰人忠心耿耿地追随,复辟之后自然少不了加官进爵。一时之间,伦敦的宫廷、议会、军队到处都有天主教徒的身影,威尼斯驻英大使在1661年给总督和元老院的报告中写道:“一旦这个政权稳定下来,天主教信仰将获得很大发展,而且英王的卫队中很多人已经是天主教徒了。”然而,一场伦敦大火重新点燃了英格兰社会的反天主教情绪。

1556年,坎特伯雷大主教托马斯·克兰麦被玛丽女王处以火刑。

对英格兰民众而言,“火”与罗马天主教有着密切联系。16世纪中叶天主教徒“血腥玛丽”在位时期,近300名新教神职人员和普通信徒被以“异端罪”处以火刑;臭名昭著的西班牙宗教法庭在欧洲大陆竖立火刑柱、迫害新教徒的新闻也时常出现在伦敦报端。相比之下,伊丽莎白一世之后的英格兰当局对天主教徒和新教不从国教者只是以“拒不参加国教礼拜”处以罚金,对于谋反者也是以“叛国罪”处以斩首或绞刑。而天主教徒的颠覆活动也常常与“火”有关;1605年著名的“火药阴谋”中,天主教徒盖伊·福克斯等人试图在威斯敏斯特宫引爆炸药,炸死国王詹姆士一世。

伦敦大火也不例外,天主教徒阴谋纵火、企图在英格兰恢复天主教的传言甚嚣尘上。很多谣言不仅指责天主教徒纵火,还绘声绘色地描述他们如何设置路障,阻挡救火队伍,致使火灾扩大。法理诺最后能逃脱罪责,很大程度上是因为有人当了替罪羊:一位旅居伦敦的法国天主教徒钟表匠罗贝尔·于贝尔(Robert Hubert)被控蓄意纵火,包括法理诺全家在内的多名“证人”出庭“指证”。尽管于贝尔在火灾发生时其实并不在伦敦,但不知是因为心智不健全还是不了解英格兰司法流程,他竟然对这一指控供认不讳,最后在1666年10月稀里糊涂地上了绞刑架。

攻击天主教耶稣会阴谋纵火的反天主教小册子

大火之后英格兰当局加紧了对天主教徒的迫害。1667年,英军中的天主教军官遭到清洗;17世纪70年代,议会两度通过“考核法”,要求英格兰所有文武官员、议会议员必须宣读谴责罗马天主教“圣体化质说”(Transubstantiation)的誓言,否则将被免职。1678年,英格兰发生了所谓的“教皇党阴谋”(Popish Plot),这一捕风捉影的传言宣称天主教徒企图再度火烧伦敦,刺杀查理二世,迎接法军登陆,并拥立已皈依天主教的詹姆士为国王,最终使英格兰重新回到罗马的统治之下。同年,一座伦敦大火纪念碑在布丁巷附近落成,这座碑东面的铭文中写有“教皇党徒的阴谋诡计,纵火焚烧这座新教城市”,而北面的铭文在1681年又加上了“然而,炮制这些恐怖事件的教皇党狂热分子还没有被清除”——这些反天主教字句直到19世纪30年代天主教解放时期才被抹去。

伦敦大火纪念碑

“火”不仅与罗马天主教有关,在《圣经》中也常被用来描述神的愤怒与审判,《创世记》中“耶和华降下天火毁灭罪恶之城所多玛与蛾摩拉”的故事在西方可谓家喻户晓。火光冲天的伦敦也不免让许多人有这样的联想。17世纪欧洲发生一系列政治、经济、社会动荡乃至气候反常,被历史学家称为“17世纪总体危机”,宗教战争、农业歉收、人口减少等现象与《启示录》中象征“敌基督”、“战争”、“饥荒”和“死亡”的所谓“四骑士”几乎如出一辙,令时人觉得世界末日近在眼前,惶惶不可终日——更遑论伦敦大火的年份“1666”中还带有《启示录》中“兽的记号”666,伦敦大火对当时英国人的心理冲击可想而知。

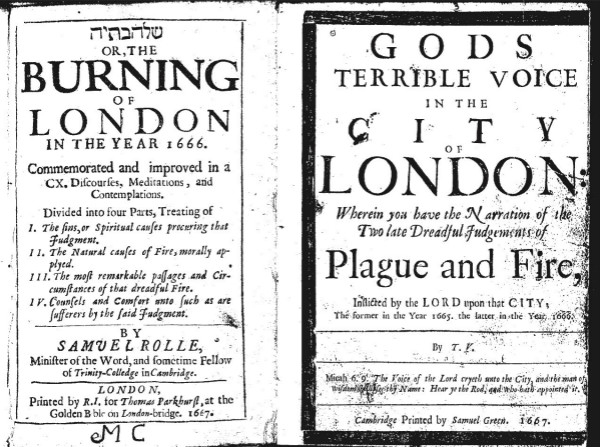

1667年出版的两份以伦敦大火为题的布道辞

大力渲染“末日”气氛的主要还是一些小教派。1662年,一伙以部分前“新模范军”军人为主的激进教派“第五王国派”在伦敦发动起义,企图在1666年前推翻王政、建立“圣徒的统治”,并迎接基督再临。起义声势浩大,击溃了伦敦的民兵团练,最后是等待遣散的“新模范军”余部将起义镇压下去。不过,主流教会也会利用此机会宣传“神的审判”。17世纪60年代中期对英格兰、特别是伦敦人而言可谓多事之秋:1665年伦敦爆发大瘟疫,约10万人丧生;1667年荷兰海军沿英格兰东南梅德韦河直捣皇家海军造船中心查塔姆(Chatham),击沉十几艘英舰并将旗舰“皇家查理”号拖回荷兰展览。瘟疫、大火、战败接连发生,不少教会人士将其解读为“神对英格兰的审判”,只是原因各有不同。被议会法令逐出伦敦的清教牧师趁乱回到空虚的堂区讲坛,宣称神已将英格兰从王政的压迫中解放出来,但英格兰却又自愿回到“奴役”之下,大火是神对英格兰的警告;而有前王党背景的国教人士则声称,17世纪40年代英格兰人推翻了国教会,杀害了合法国王,这一切灾难是神的惩罚;而更多神职人员则认为是英格兰人“道德败坏”,招致了这样的报应。这样的解释一直延续到了18世纪,给近代英格兰人心中烙上了难以磨灭的印记——伦敦大火在他们看来不仅仅是一次造成重大生命财产损失的灾害,还有着深刻的政治、宗教和文化背景。

当然,斗转星移,对今天的英国人来说,伦敦大火的历史语境已经相当陌生:崇尚多元文化的伦敦不会再出现针对某一特定族群的仇视情绪了,而世俗化的英国社会也难以接受“神的愤怒”这样的说法,剩下的只有“浴火重生”的浪漫叙事。当然,伦敦大火其实并没有使伦敦“浴火重生”,伦敦取得后来的地位靠的也不是雷恩爵士的鬼斧神工;今年9月伦敦喜气洋洋的各种活动,与其说是纪念350年前的那场大火,倒不如说是炫耀伦敦作为国际大都会的那份骄傲与自豪。