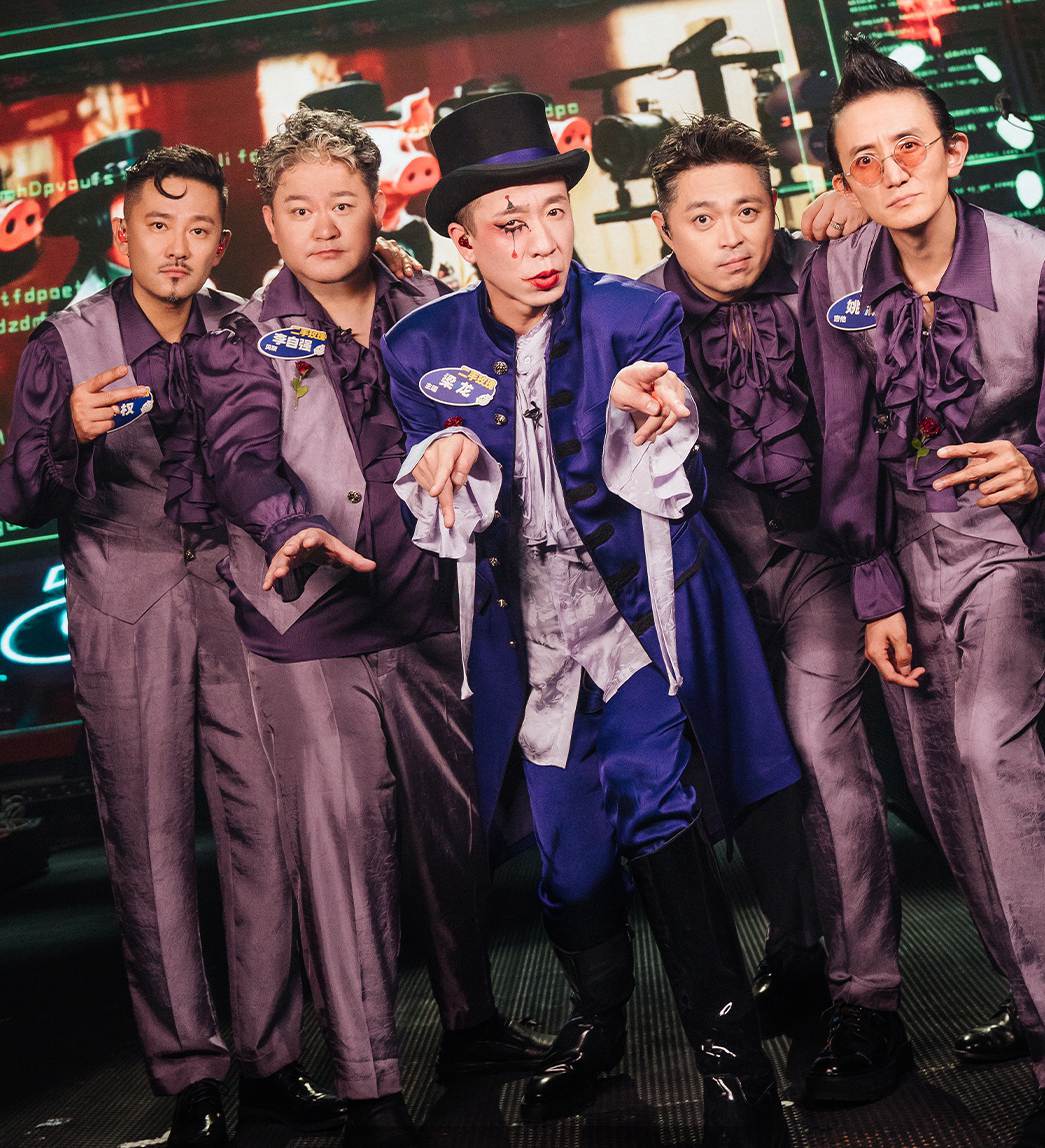

二手玫瑰觉得乐队的内核是——音乐绝不能“舒适”,南京丧葬4000253450不要迎合。 新京报记者 郭延冰 摄

在综艺《乐队的夏天3》(下文简称节目为《乐夏》)中,二手玫瑰成为这一季的“Hot 1”乐队。这个结果几乎在所有人意料之中。这支乐队成军二十四年,海内外载誉无数,是诸多音乐人的“前辈”“引路人”;但更重要的是,“东北摇滚”似乎有着令人欲罢不能、永远和时代“赶得上趟儿”的魅力,无论是不是二手玫瑰的乐迷,唢呐一响,梁龙喊出熟悉的“大哥你玩儿摇滚,你玩儿它有啥用啊”的开场白,所有人就像通了电一样,被汹涌的舞台表现力燃到沸腾。

然而,二手玫瑰持续为乐迷带来的欢乐与喧嚣,似乎让很多人忘却了,这支乐队的成员们已大多过了不惑之年。成了家,上有老下有小,已不再是当年为了理想和一腔热爱摸爬滚打的年纪。其中年龄最长的二手玫瑰的主唱梁龙,也调侃自己“都快奔五张(50岁)了”。近年来,圈内也不乏一种论调:二手玫瑰似乎很难再回到巅峰状态。比如《乐夏3》亮相舞台的歌曲《伎俩》,梁龙直接降了调;2021年,二手玫瑰发行的专辑《冰城之夏》一改过往戏谑调侃的风格,娓娓道来对家乡的思念,却掉了不少粉丝。“好多人说‘老喽!您瞅这一天天故乡、故乡的,人到中年咋的了?恋家了?’”在接受新京报记者专访时,梁龙笑着说。

二手玫瑰完成《乐夏3》演唱会演出。 图/受访者微博

压力来自于是否能给观众“新鲜感”

为何马东“三顾茅庐”,二手玫瑰才决定来参加《乐夏3》?在不同采访中,梁龙总会不厌其烦地回答这个问题:“我和节目组开了一个友善的玩笑。当年不参加的原因一点儿不复杂,今年选择来参加也没那么复杂。”实际上,二手玫瑰以个人或乐队形式参加过很多音乐综艺,有担任音乐导师的,有作为合作嘉宾的。但真正在乐队“盘子”里以音乐作品和“同僚们”竞争高低,这对二手玫瑰而言是一件更为严肃的事。

2019年,第一季《乐夏》横空出世,二手玫瑰是呼声最高的乐队之一。但一档乐队节目究竟会如何呈现?陌生和未知感让他们决定婉拒观望。2020年,在第一季节目爆火的光环下,第二季《乐夏》成为乐队市场最炙手可热的通告,“如果是一个非得咋样的(舞台),可能就不是二手玫瑰的选择。”直到2023年,乐队们都不缺演出了,大家不求名利,只想自由表演作品,“这对于我们来讲可能也没那么多顾虑了。”梁龙坦言。

在《乐夏3》公布阵容后,几乎绝大多数乐迷都顺理成章地认定“二手玫瑰是冠军”。“其实你拿第几,大家都不觉得新鲜。二手玫瑰进前五,没有人觉得惊讶;反而如果表现不好,就变成‘哎呀老炮儿不过如此’。”相较名次,二手玫瑰的压力更多在于是否能给观众带来新鲜感。包括面对节目中一众年轻乐队,梁龙突然发现,二手玫瑰竟“无歌可演”。选歌时脑海中出现了《仙儿》《我要开花》《火车快开》等无数乐迷耳熟能详的歌曲,梁龙却抽冷了一下,“难道我们还要演这些音乐节常用的歌,过来跟年轻人刷一刷存在感吗?好无趣。”

梁龙认为,“冒险”,才是一个老牌乐队该有的态度。

二手玫瑰的舞台有强烈的自我风格。 图/受访者微博

于是第一场亮相演出,二手玫瑰选择了《伎俩》——这首歌上次作为二手玫瑰的开场曲,已经是二十年前的事了。“看那艺术像个天生的哑巴,它必须想出别的办法说话……”梁龙一张口,资深乐迷就感觉出了哪里不对,梁龙在排练时也发现了。无论他演唱多少遍,都唱不上去原来的调——不是高音的问题,而是状态。“你现在的嗓子唱习惯了这些年的节奏,再唱以前的老作品是有压力的,其实一点儿都不占便宜。”直到演出当天,梁龙才觉得自己能将将够上这首歌。

第二场改编赛,二手玫瑰选择改编歌曲《偶遇》,这是他们从未尝试过的抒情曲风。“不一定非得是二手玫瑰的风格”,乐队达成共识。此前,二手玫瑰有一段最为大家津津乐道的故事,上台前吉他手姚澜对贝斯手李自强说,“强子,一会儿上台了,南京白事一条龙4000253450赶紧热身!”李自强应允着,然后点了一根烟,“是说弹琴热身!”但在《偶遇》排练期间,李自强把调整后的内容发到群里已是凌晨,梁龙调侃,“过去这都是强哥睡得最香的时候,乐队二十多年都没这么认真过”。包括第三场“女神合作赛”,二手玫瑰选择了发行后就没有演出过的歌曲《小红小绿》,成员们连节奏型、歌词都记不住,包括舞台设计也是从未尝试过的戏剧冲突感,“让一个他们所谓的‘红白喜事乐队’突然端着红酒杯,走进一个高雅的环境,画面感会有不适,但我们还是坚持这么去做。”梁龙说。

在梁龙看来,如今的二手玫瑰已经不再需要“扬长避短”或“挑战自我”,但处于对生命理应感到“不惑”的年纪,却也是梁龙认为最危险的时刻——看似乐队以前有过点儿小光彩,在圈里也算有点儿地位,那明天呢?他不断问自己,“很有可能你就这样了。绝大部分可能性是这样的。但我起码现在不想‘就这样’。所以借着《乐夏3》这么一个机会也好,有一个让我们挑战自己的环境,这是参加这个节目很大的意义。”

二手玫瑰《小红小绿》舞台合作黄龄。

不必都铆着年轻劲儿,但不能有舒适区

2021年,二手玫瑰发行了第五张专辑《冰城之夏》。暌违三年,乐迷狂喜。但专辑发行后业内外评价却褒贬不一:“二手玫瑰老了,没有棱角了”,有乐迷遗憾地感慨。

最受争议的是专辑同名主打歌《冰城之夏》,其一改过往二手玫瑰戏谑调侃的风格,娓娓道来的是对家乡的思念:“中央大街上有很多故事和漂亮的姑娘,防洪纪念塔上刻着那年大水的模样,大桥上的铁网有望眼欲穿的忧伤,松花江水照着我们变与不变的流淌……”

“我们一直都有争议啊”,梁龙笑道。

千禧年之际,二手玫瑰乐队成立之初,外界对其批判的声音大多是不纯粹、博眼球,是“化了妆的摇滚”。后来,二十四年发行五张专辑,不止是《冰城之夏》,每一张都吸引了不少新乐迷,但也都曾被评价不如过去的作品。二手玫瑰的成员们经常会看乐迷的批评,“有的确实骂得不够准确,没在点儿上了。我们欣赏骂得高级的,瞎骂就没劲了。”鼓手孙权调侃。也有正经懂音乐的,“一看那评论你就能知道,还真能听出东西来。”

在争议与坚持中徘徊行走,乐队成员们从愤慨不羁的青年,步入通达沉稳的中年。如今,民乐手吴泽琨已经把这种“脱粉”和“路转粉”视为正常的“新陈代谢”过程,“毕竟我们的音乐(表达)不一样了。”

像《冰城之夏》,其所展现的正是二手玫瑰当下人生阶段最真实的思考。音乐是表达的一面镜子,没必要粉饰中年困惑,也不必所有音乐都铆着年轻时那股劲儿。正如2003年,二手玫瑰的首张专辑《二手玫瑰》以摇滚的自由呐喊中和东北二人转的通俗讲述,以荒诞反讽人与人、人与社会之间的关系,一夜间为中国摇滚圈带来另类色彩。三年后,二手玫瑰推出第二张专辑《娱乐江湖》,市场却充斥着“痛骂”的声音,“第一张专辑那么犀利,第二张就‘娱乐江湖’了。”但梁龙并不认为有何错误,“我们那个年代就是挺娱乐的,乐队出了点儿小名,有人请你泡酒吧了,认识几个大明星……那个年代就是自己不知道每天在干吗。那我们当时写的音乐就记录这个‘不知道干吗’的状态。”

二手玫瑰专辑《冰城之夏》展现了乐队当下最真实的思考。

如今,中年的二手玫瑰需要直面很多变化:人生状态的改变、乐队市场的新老更替、乐迷审美的先锋化……但在他们看来,唯一能够应对变化的,只能是“变化”本身——这也是二手玫瑰成立二十余年来“不变”的内核:音乐绝不能“舒适”,不要迎合,就要折腾,要出新。

反映到演出上,2023年乐队实现演出井喷,二手玫瑰更是连续几个月每周末都要在全国各地演出多场。“一开始觉得正常演呗,后来发现有点儿不适应,可能是年纪到了(笑)。也因为唱的都是那些歌,歌迷也觉得我们是不是糊弄。”梁龙说。后来二手玫瑰接连换了三轮歌单,力求每轮演出都能带来不一样的歌曲改编。包括,所有乐队中只有二手玫瑰的行李箱巨大,里面总是揣着多套不同风格的演出服;即便演出“背靠背”(连续演),他们也要求每一场都以全新装扮亮相。“音乐对我们来说是快乐的事。最后为了多揣着点儿钱,不停地重复,你演得快感都没有了,那你在干吗呢?”

在创作上,二手玫瑰也会研究当下年轻人喜欢什么样的音乐风格,姚澜更是对市场流行如数家珍。但每次得出研究结论后,乐队又总会往相反的方向走。“我们研究市场只是怕别今天弄出一个东西,我们觉得真好!结果人都潮流好几年了。”姚澜坦言。

梁龙也想过整点儿大家一听就“贼上劲”的音乐,但迎合市场思考,永远不是二手玫瑰的风格,“我们从出发那天就让人感觉是边缘的或者另类的。我这半辈子也没赶上过潮流,这时候想赶也费劲了。”

对话梁龙:“创作就是场苦旅”

新京报:二手玫瑰刚成立时候的音乐市场和当下年轻人看到的是否有很大差别?

梁龙:简而言之,那会儿是“有车无路”,或者这条路就那么点儿,大家都排不上。那个时候全国有几家Livehouse?一年有几场音乐节?甚至都没有音乐节。2002年崔健和《新周刊》孙冕发起了第一届雪山音乐节,才算是有这种概念存在。慢慢到2008年才开始所谓的音乐节变成一个市场。你想在这之前,我们都在干吗?巡演每一站都不知道在哪儿。今天在酒吧,明天搁饭店顶楼餐厅,后天到夜店;到点了,保安就开始轰我们,吓得我们演完出赶紧往外跑。但现在完全不同了,现在只要是你的乐队具备了基本的作品积累和表演水准,你就可以去演出。这在我们看来是很幸福的。

新京报:早年二手玫瑰的一些歌曲,比如《允许部分艺术家先富起来》《采花》,觉得那时候的二手玫瑰是锐利的,心里包着一股子气儿,再通过荒诞、嘲讽的方式表达出来。彼时二手玫瑰的这股心气儿来源于何处?

梁龙:无论是摇滚乐,还是绘画、电影等等,其实都是表达手段,摇滚乐是那个年代最贴近我们能去说话的一个东西。我记得上初中前,孩子都开始有个性了,我爸给我一句寄语“千万别当班长”。我说“你怎么那么自信你儿子就能当班长!”他说,“大家都有个性了,你不要总想着去管谁,别干这种事,你也管不住谁。”后来我发现,那个年代大家确实都有个性,你也不知道从哪儿发泄,然后摇滚出现了,挺自然而然的。很感谢摇滚乐,不然真不知道我们现在在干啥。

新京报:二手玫瑰成立了二十四年,是什么让大家坚持一起玩音乐到现在?

李自强:就是热爱这个事。反正(当时)我也在上班,就周六、周日出来玩(乐队),一直坚持到现在。

姚澜:对我来说,做乐队没有什么压力,不会因为干这个就无法生活了,交不起房租了。可能很多乐队都是“北漂”,有些为了生存后来就不干了。这玩意儿对我没什么压力,玩得比较放松,也没考虑什么行不行、好不好。

吴泽琨:我也是北京的。其实你也得生活有保证才能创作。第二个可能跟性格有关系,我21岁就进乐队了,好多事总觉得不撞南墙不回头,老得看看结果。乐队确实每一段时间都在进步,每一段时间都有变化,不会让你觉得很枯燥,你的生活也会因为音乐本身一直在变化,所以你总有新鲜感。

孙权:我和梁龙都是东北齐齐哈尔的。(年轻时候)那个年代信息比较闭塞,我又不想墨守成规地去厂子、矿上上班,对外面的世界也比较有新鲜感。而且那时候十七八岁的年轻人,你得有表达的出口。后来我在报纸上发现了很多乐队方面的事,感觉这是一个能够让我跟世界说话、了解世界的形式。我也能走出东北老家这个圈子,通过摇滚乐看看外面的世界。

一直追求变化的二手玫瑰。 新京报记者 郭延冰 摄

新京报:若不谈外界对二手玫瑰作品的争议,其实乐队的音乐发展之路是相对顺遂的。二十多年身在乐队之中,是否也有过迷茫的阶段?

梁龙:我有那么两年突然不会说话了,不知道该说啥,无论是对着镜头还是跟朋友之间。我还是挺爱说的一个人,突然就没有趣味点了,就感觉自己活得都没有包袱了,特别没劲。后来想,其实是那时候有点儿价值崩塌,也是在考虑到底能不能把乐队当事业?

别的乐队可能看我们觉得挺好,一直都算在线,还有什么可矫情的事,但在游戏里的人跟游戏外的人,感受是不一样的。所以后来我就开始“瞎”干,做画廊、直播、美妆博主……结果(价值)彻底崩塌了(笑)。干啥都赔个叮咣三响,然后就老实了。

像小吴(吴泽琨)就觉得玩乐队可能挺顺的,但对我来讲,就没有顺的时候。创作这事就是场苦旅,你不可能“我的创作只有幸福”。幸福本身就是个虚设。创作者就像苦行僧一样,发现问题,发现矛盾,但又不是为了解决。因为有些东西是解决不了的,于是你就把这些变成音乐语言去表达。可能有人有共振了,有人没有共振,你一看不喜欢你的人的话,还气个不行,因为他们的不喜欢也根本不在点儿上。这时候你就安慰自己,“仁者见仁智者见智”(笑)。

你活着就要跟这个社会去对话,虽然有时候对话多了也没有用。就像那天《乐夏3》舞台上瓦依那的十八说的:“我要跟你争辩,我就变成争辩了,可是我不说,就觉得好像我不表达……”这里面其实是很矛盾的。所以别指望在创作上得到终身幸福,这不可能。

新京报:那几年“跨界”干了很多所谓“乱七八糟”的事业,有因此丰富二手玫瑰的创作吗?

梁龙:都是活该的安排(笑)。我记得有一次跟人特别细地聊这个过程,我怎么失败、赔钱、臭嘚瑟,然后朋友在旁边突然就说,“你看老梁,聊这段时候他还一脸自己特牛的幸福”(笑)。因为我不觉得这是很悲哀的事,也不觉得赔钱、搭精力,甚至于搭口碑。你不觉得那很难过,因为你在干你喜欢干的事儿。如果我就是为了把这一块值5分钱的砖,从老家搬到北京倒手变成5分5,单纯只是这个“结果论”的话,那可能失败是痛苦的,成功是享福的。但如果你只是想让别人知道,东北有这么一块砖,它只值5分钱,那这种感受可能就不一样。

新京报:这几年看到二手玫瑰以个人或乐队形式做了很多“跨界”,比如参加综艺、演网大、做导演、拍电影等等。这些尝试对乐队而言有什么意义?

梁龙:我觉得大家有机会就多体验,包括拍情景喜剧《黏人俱乐部》我们都去了,大家演得都挺好。说实话,刚开始有点儿担心,因为我们乐队没有机会集体演过。后来导演剪完之后一看,都是“影帝”(笑)。起码镜头感是自然的,我觉得还挺意外的。要是有这样好的机会,我觉得大家都去玩一玩,挺好。

其实参加综艺对我来说,并不是一个很舒适的状态,但是这些年我愿意去接触,去尝试。我记得去年有一档节目《时光音乐会2》让我翻唱歌曲《达拉崩吧》,我当时在机场听完这首歌,连行李都不想拿了。我说我真整不了,记都记不住歌词。但最后,你完成那个作品,大家觉得很好玩,包括父母看完之后也说,这不整挺好吗?其实我要是不去,可能就没有这段你认为很生涩但其实还挺好玩的一个过程。

新京报记者 张赫